Despolitização leva ao empobrecimento intelectual da USP

15 de Março de 2016 às 15:23:57

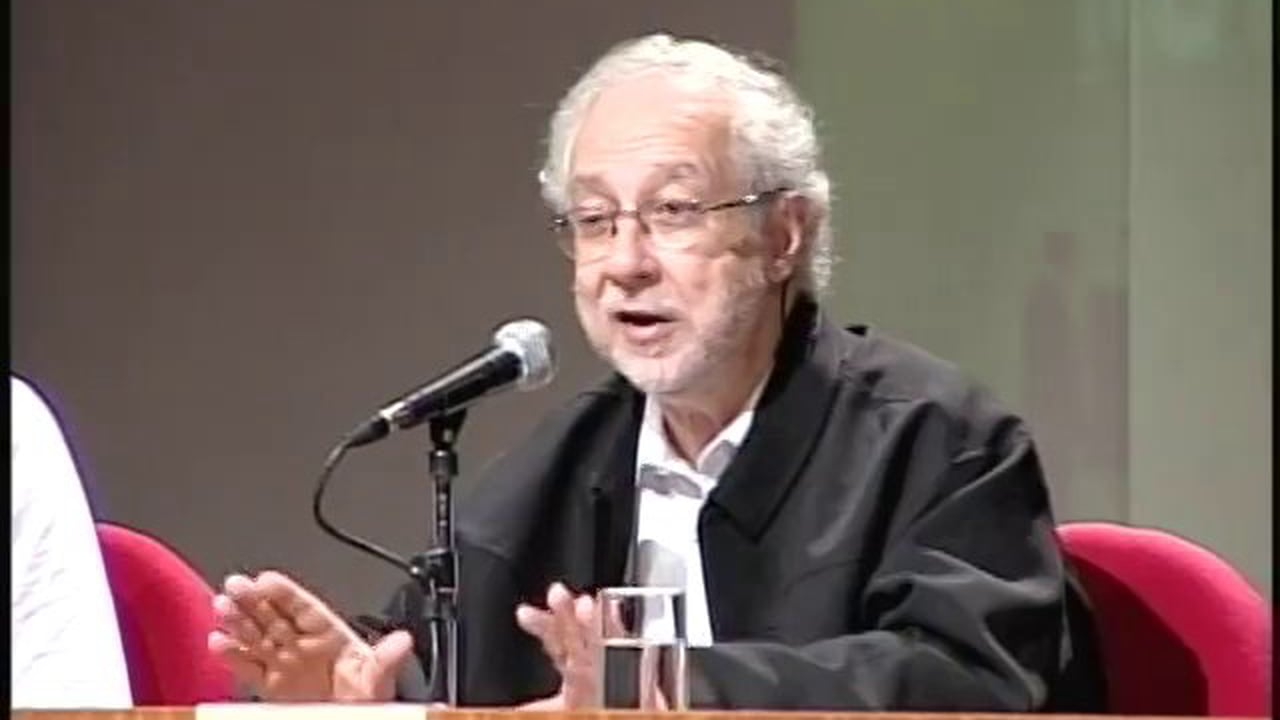

Entrevista com Franklin Leopoldo, docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP)

Franklin Leopoldo e Silva frequenta a Universidade de São Paulo (USP) desde 1967, quando ingressou na antiga Faculdade de Filosofia, hoje Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). Ali, depois de formar-se filósofo, tornou-se professor em 1972. Concluiu o mestrado em 1975, depois o doutorado, em 1981, tornando-se livre-docente em 1991. Todos os títulos foram conquistados na FFLCH. Em 1998 tornou-se professor titular. Aposentado desde 2011, hoje dedica-se a concluir a orientação de alguns doutorandos.

Convidamos Franklin a comentar as transformações perversas que a USP vem experimentando há décadas, que consistem na implantação de “padrões de gestão, padrões de produtividade”, como observa ele, de modo que paulatinamente a universidade adaptou-se “a estes procedimentos de empresa privada, sem que precise deixar de ser pública”. Além de denunciar a prevalência do mercado, Franklin ressalta o fato de a universidade vir se despolitizando cada vez mais. “A hipótese válida é de que existe um projeto político de despolitização da universidade”, diz. Isso se reflete no tipo de profissional que vai atuar na sociedade, mas que se desabituou, ou não aprendeu, a pensar sobre as finalidades sociais e as condições do trabalho que irá desenvolver. Isso aparece, ainda, no bizarro comportamento da Reitoria frente à greve iniciada em maio de 2014, comportamento este que o professor define como “pequena política”, caracterizada por “grandes mentiras, falsas promessas, manipulação de dados”, bem como incapacidade de realizar uma interlocução qualificada com docentes, funcionários e alunos.

Embora a universidade necessariamente deva ser uma “instituição política”, o projeto de despolitização e de privatização não declarada levou a um cenário paradoxal, no qual até mesmo a formação de quadros dirigentes para a classe dominante deixa de ocorrer: “A USP surgiu no sentido de formar as pessoas politicamente, talvez não como nós entendemos que deveria ser, mas os fundadores tinham essa ideia. A Faculdade de Filosofia foi criada para isso: não é para aprender técnicas, é para formar o sujeito, para ele pensar politicamente, até para exercer o poder. A classe dominante tinha essa intenção e agora nem isso mais você vê acontecer, parece que é desnecessário. É uma situação bem preocupante de empobrecimento intelectual, empobrecimento político”. Ele critica a supervalorização da pesquisa, em detrimento da atividade docente: “Toda a história universitária existe em função do aluno. Você pesquisa para se tornar um professor melhor. O primeiro destinatário de uma pesquisa é o aluno, porque do contrário não faz sentido a figura do professor pesquisador”, ensina, lembrando que o equilíbrio entre a pesquisa e a docência é essencial. “Dar aula é uma atividade subvalorizada há muitos anos. Os critérios de avaliação já mudaram várias vezes, mas o que permanece é sempre essa constante de que aula é subvalorizada. E se você, por acaso, dá preferência a aulas, valoriza a atividade docente e isso leva a um certo prejuízo da sua pesquisa, você é considerado uma pessoa improdutiva, ou seja: aula é nada”. Franklin condena os ataques da Reitoria ao Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP): “Se você acha o RDIDP desnecessário, se ataca o RDIDP, você está mexendo numa coisa que é o próprio núcleo da universidade, o próprio núcleo da assim chamada excelência acadêmica. Porque a excelência acadêmica não é feita de competência, é feita de empenho e responsabilidade”. A entrevista foi concedida a Pedro Estevam da Rocha Pomar, Luciana Mendonça, Mariana Zito e Daniel Garcia (fotos), em novembro de 2014.

Revista Adusp. O sr. cumpriu todo um ciclo aqui dentro. Que avaliação faz da Universidade de São Paulo hoje? O caráter público da instituição vai continuar resistindo às investidas mercantilizantes, essas tentativas de transformar a universidade em algo que parece muito distante daqueles princípios que nós defendemos? Isso vai ter êxito?

FRANKLIN. Existe uma tendência muito forte em estabelecer procedimentos de gestão privada, sem que a universidade precise se transformar em uma instituição privada. A tática empregada é essa. Seria muito difícil privatizar a universidade sem causar uma celeuma razoável. Pode ser que aconteça dentro de algum tempo, mas não a médio prazo. Mas também não vejo como sendo necessário para as adaptações que devem ser feitas em vistas do mercado. Porque você vai estabelecendo padrões de gestão, de gerenciamento, padrões de produtividade. Então a parte administrativa e a acadêmica vão aos poucos se adaptando a estes procedimentos de empresa privada, sem que a universidade precise deixar de ser pública.

Isso não é uma coisa difícil de acontecer, porque segue uma tendência que em todo o país se vê, quer dizer: o público cada vez mais no rótulo. Na verdade você tem uma comercialização em larga escala — e mesmo aquilo que não foi oficialmente privatizado funciona como se fosse. Poucas coisas ainda podemos dizer oficialmente que são públicas. Então a tendência é essa e ela vai se consolidando, não só porque as sucessivas gestões de gestão universitária, Reitoria, diretorias cada vez mais são imbuídas da necessidade desse tipo de administração, desse tipo de gestão, desse tipo de vida universitária; mas também porque há por parte do corpo docente, por parte dos alunos, uma certa adapta- ção e, às vezes, até por conta das circunstâncias, uma certa valorização do privado, tendo em vista o ambiente em que a gente vive. Juntando tudo isso, você tem um processo de transformação da universidade pública em universidade privada. Nós não podemos vender a universidade, mas acho que ela vai ser cada vez menos pública.

Revista Adusp. Quando falo em privatização, é exatamente nesse sentido: não é uma privatização ostensiva, mas uma privatização de fato, seja dos métodos, seja até mesmo pela expansão das atividades privadas, cursos pagos. De certa forma, já há setores da universidade que estão privatizados, ou “colonizados” inclusive.

FRANKLIN. Há muitos anos isso já vem acontecendo. E há um certo êxito material desses setores que já funcionam como privatizados e que tendem a aparecer como paradigma. Então isso também funciona para aqueles que ainda não embarcaram nesse trem. Sempre resta aquele setor da universidade, que é um pouco um certo peso que a universidade tem de carregar, que são os setores de Humanas, mas nem todos. Esses, pelo próprio perfil, tendem a ter características diferentes, resistir naturalmente à privatização. Não que as pessoas resistam por convicção, mas o tipo de atividade que se faz, faz com que as coisas andem mais devagar nesses setores. Mas mesmo assim você vai percebendo um avanço e isso eu percebo, sobretudo na mentalidade das pessoas, dos mais jovens, dos alunos. E não é de se admirar, com essa hegemonia do mercado, numa sociedade desigual, dificilmente você vê alguma coisa que possa sobreviver fora do mercado. Isso tende a ser assimilado pelas pessoas de forma natural. Juntando tudo isso, é uma tendência a privatização se dar desta maneira.

Revista Adusp. A USP acaba de sair de uma greve de 118 dias de duração, que se iniciou como uma resposta ao arrocho salarial anunciado pelo reitor e pelo Cruesp, mas em cujo percurso foram revelados aspectos até então não imaginados, digamos assim, do projeto da gestão reitoral que se iniciou em janeiro de 2014. Que avaliação o sr. faz desse episódio, desse conflito?

FRANKLIN. Esse conflito deixou uma coisa bastante clara. Existem setores, dentro da universidade, que ainda pensam e agem em sentido político, no sentido elevado de política. E a grande revelação que agora ficou escancarada, se é que antes não estava, é que os órgãos de direção, a Reitoria e outros órgãos que têm responsabilidades universitárias agem politicamente segundo uma pequena política. Então você viu cenas, digamos assim, de “política brasiliense”, por parte da Reitoria e tal. E uma resistência difícil daqueles setores que ainda pedem que a universidade responda a certos apelos políticos da sociedade e também, internamente, a vêem como instituição política.

Isso torna o diálogo muito difícil porque, se você espera que num momento de greve haja uma certa interlocução, além daquele específico encampado, essa falta de solo comum dificulta bastante. Se por parte da Reitoria, por parte dos órgãos de direção, você tem estratégias políticas baseadas em grandes mentiras, falsas promessas, manipulação de dados e outras coisas assim, enquanto as verdadeiras questões não são colocadas, juntando tudo isso você tem um grande encobrimento da política, o que faz com que (e acho que isso aconteceu bastante) os funcionários, os professores, os alunos, que tentam colocar uma discussão política um pouco mais elevada, não encontram esse retorno. Isso é muito complicado, o encobrimento da política: uma vez que a última palavra, afinal de contas, do ponto de vista oficial, é dada pelo patrão, você tem um encobrimento da discussão. Quer dizer, tudo aquilo não serviu para nada. Eu acho um empobrecimento muito grande e essa greve revelou essa distância. Há um vácuo muito grande entre a comunidade universitária e a Reitoria.

Do ponto de vista realista, isso que chamamos de comunidade universitária é muito dividido, você não pode idealizar. As pessoas se comportam, em relação aos dirigentes universitários, como se comportam em relação aos políticos: “Eles estão lá, fazer o quê?” Isso torna o exercício real da democracia impossível. Então como está o país, está a universidade. Você tem mecanismos funcionando, tem representação funcionando, mas não tem envolvimento democrático real. Porque o diálogo, a interlocução, a discussão e até o conflito não têm como acontecer de modo legitimamente político. Então vira briga, vira caso de polícia, entra na justiça, coisas desse tipo.

Eu não sei até que ponto, por parte da Reitoria, isso é algo consciente e é feito mesmo no sentido de você dificultar o envolvimento politizado, ou se chegamos a um ponto tal que as pessoas já nem sabem mais o que é isso. Já não sabem mais o que é discussão política, o que é o papel da universidade, o que é uma comunidade que se institui politicamente, que tem que se renovar. Talvez as pessoas nem saibam mais o que é isso. Também não dão condição de a pessoa saber o que é isso. A impressão que dá é essa, é muito impressionante a semelhança com a política no sentido mais global.

Você me perguntou sobre a situação atual. Isso me leva a fazer referência, sem querer ser nostálgico, a outros tempos, em que a universidade era um certo enclave político, naquela confusão que o país sempre foi, do ponto de vista político, inclusive com essa divisão de esquerda, direita, liberal, progressista. Você tinha essas condições, tinha discussão, tinha ideias circulando, ou seja, você tinha com quem discutir. Hoje, o que falta um pouco é isso. Quer dizer: no meu tempo de movimento estudantil você tinha pessoas convictamente de direita, com ideias muito claras, e que eram capazes de expor, discutir e tentavam mostrar que aquilo era superior ao que você pensava e vice e versa. Hoje em dia, a impressão que dá é de que ninguém sabe muito bem o que está fazendo, ninguém pensa; e isso é muito triste porque, supondo que a universidade é um lugar de pensar, de se construir uma certa crítica em relação ao que se faz, se você não tem mais isso, é esse fator que acaba dificultando as coisas.

Muitas vezes eu observo certas cenas, certos comportamentos e me pergunto: será que ele faz isso porque é burro, ou será que faz isso porque é mal intencionado? É difícil dizer e aceitar isso, não é? Se é má fé, incompetência, ou se você junta tudo isso num pacote só, o que dá uma situação bastante pior.

Eu vejo um empobrecimento muito grande que vai repercutindo nas pessoas. E o que é especialmente preocupante são os jovens que entram na universidade e que vêem uma espécie de impossibilidade da política, que eles transferem para fora da universidade. Então você tem aí o mesmo modelo funcionando nas duas partes: ausência de política no microcosmo da universidade e ausência de política no país. Isso deixa para o jovem somente a alternativa do mercado, do ganho, do comportamento às vezes até pouco ético, porque é o que se solicita para você conseguir vencer na vida.

A USP surgiu no sentido de formar as pessoas politicamente, talvez não fosse politicamente como nós entendemos que deveria ser, mas os fundadores tinham essa ideia. A Faculdade de Filosofia foi criada para isso: não é para aprender técnicas, é para formar o sujeito, para ele pensar politicamente, até para exercer o poder. A classe dominante tinha essa intenção e agora nem isso mais você vê acontecer, parece que é desnecessário. É uma situação bem preocupante de empobrecimento intelectual, empobrecimento político.

Uma coisa muito singular que vem acontecendo: há uma competência formal valorizada, em detrimento de uma formação mais integral. Nós temos pessoas competentes, seguramente, em muitas áreas, mas essa competência não anda de modo paralelo a julgamentos, avaliações, posicionamentos perante a realidade social. Então isso é o problema: há uma competência formal, que serve para o desenvolvimento tecnológico, sem muita visão de onde tudo isso vai acontecer.

Tudo está sendo prejudicado. Alguém diz que não, que a universidade não precisa propriamente ter política porque a sua função é outra. Acontece que as outras fun- ções todas, se não houver uma visão política lastreando a própria competência, a própria formação técnica, o que se tem? A universidade é uma instituição política: não é porque o sujeito vai ser engenheiro ou geólogo que ele não tem nada a ver com política. Ele tem que sair da universidade com uma visão política da sociedade à qual ele vai servir. Se isso não acontecer, você não forma pessoas. Eu tenho um amigo que diz que você treina monstrinhos e o risco de isso acontecer é muito grande, devido a um esvaziamento político.

Revista Adusp. Nesse contexto, que já é trágico, como o senhor recebeu os ataques da Reitoria ao RDIDP?

FRANKLIN. Esse é um daqueles casos em que eu fico em dúvida sobre uma intenção política e um desconhecimento. Porque eu sou capaz de lembrar e muitas pessoas da minha geração deveriam também lembrar a campanha pelo RDIDP, a maneira pela qual ele foi instituído e o seu significado. Isso tudo na época ficou muito claro, tem muita coisa escrita sobre isso: o RDIDP é um aprimoramento acadêmico, não é para as pessoas ganharem mais. É um aprimoramento acadêmico através do qual a pessoa adquire um maior grau de responsabilidade, que é isso justamente que estava também no espírito da Faculdade de Filosofia desde a sua fundação. Que dizer, não é uma passagem, não é uma alternativa profissional, não é um bico: é uma responsabilidade muito abrangente.

O RDIDP foi feito para que as pessoas pudessem assumir, para que pudessem ser legitimamente cobradas e se empenhassem, onde tem condições para que isso aconteça. Então, se você acha o RDIDP desnecessário, se você ataca o RDIDP, você está mexendo numa coisa que é o próprio núcleo da universidade, o próprio núcleo da assim chamada excelência acadêmica. Porque a excelência acadêmica não é feita de competência, é feita de empenho e responsabilidade. Se você ataca, desvaloriza essa institui- ção, o RDIDP, você certamente está tocando em algo que é essencial para a universidade. Então, ou você não sabe o que isso representa dentro da universidade, qual o diferencial que isso faz, ou então você quer realmente destruir, você quer abrir mão disso, para que a universidade possa se pulverizar. Este, para mim, é um desses casos em que você não entende muito bem o que está por trás disso tudo.

É claro que sempre que você tem esse lado que funciona de maneira consciente, funciona com uma ideologia, funciona de várias maneiras, que é num certo sentido de pragmatizar a educação, transformar a formação educacional em treinamento, desde o jardim de infância até a universidade. Treinar o sujeito para ele entender o sistema: claro, você não precisa de condições especiais para isso, pelo contrário. Então a hipótese válida é de que existe realmente um projeto político de despolitização — e nesse projeto, você tem que atacar certos alicerces políticos da academia. O principal é o RDIDP: atacando o RDIDP, você está atacando uma espécie de sustentáculo, você tira esse apoio e o resto vai cair por si.

Não é uma hipótese a se descartar que você tem por trás disso um projeto de transformar a universidade numa empresa qualquer de treinamento de pessoas. E isso é contra o espírito de tudo que se fez até agora, mas a questão é essa: qual é o grau de resistência possível a esse tipo de ação?

Revista Adusp. A professora Marilena Chauí tem empregado o conceito de “universidade operacional” para definir a aplicação do projeto neoliberal às instituições públicas de ensino superior, que as transforme em organizações, ou seja, em empresas. O professor Paulo Arantes, na mesma linha, vê a universidade transformada numa espécie de “simulacro de fábrica, com professores docilizados, disciplinados e apassivados”, e apassivados “por um mecanismo muito complexo de governo, que afeta a todo mundo, tanto na universidade como no mundo do trabalho, que se chama avaliação”. Tem concordância com essas análises, professor?

FRANKLIN. Eu fiz algumas leituras desses textos, inclusive algumas nas quais a Marilena se baseou para esse diagnóstico. Existe um grupo canadense que estuda intensamente essa transformação organizacional da universidade, que parece ser um fenômeno mundial. Então, certamente você tem essa passagem da universidade acadêmica, da universidade organizacional e da universidade operacional, em que você tem um nível de funcionalidade sistêmica que é compatível com qualquer corporação eficiente, e é isso que você valoriza.

E a avaliação significa o quê? Significa que você necessita de indicadores para aprimorar a funcionalidade. Esses indicadores só podem ser obtidos através de avaliações quantitativas da produtividade. Através disso você consegue, como se fosse um mapa de vendas, mapear a produção, os índices, o acréscimo, o decréscimo etc, e com isso você consegue um diagnóstico de providências a serem tomadas, sempre nesse nível organizacional e operacional.

A questão torna-se muito mais de treinamento e competência para operar do que qualquer outra coisa. A maneira pela qual a pessoa se situa é como um operador do sistema, e enquanto operador do sistema ele é avaliado por isso. Nesse sentido, você instala várias práticas que têm a ver com isso que você citou agora, que estão nos escritos e nas falas do Paulo Arantes. Essa competitividade é uma valorização do empreendedorismo na universidade. O empreendedorismo aí é entendido no sentido econômico mesmo, ou seja, é aquele [professor] que sabe investir. E onde você investe? Você investe em si mesmo. O pesquisador se torna um investidor, um administrador de si próprio e, se ele conseguir fazer isso com razoável eficiência, vai conseguir ultrapassar o outro. É como se fossem várias microempresas competindo entre si.

É uma competitividade feroz, e nessa competitividade não importa uma produção intelectual, mas uma produção adequada àquilo que o sistema espera que você faça. Então você investe em você e a partir daí aplica isso nas suas atividades; quanto mais eficientemente você administrar essa figura do pesquisador, que é uma espécie de investidor teórico, você então alcançará esses indicadores, esses índices que lhe colocam numa posição favorá- vel do ranking universitário, e com isso você ganha prestígio.

Neste ponto vem uma coisa complicada porque, se dentre estes estiverem pessoas que pretendem fazer com que parte desse investimento em si mesmos seja ascender, então o ciclo está fechado. Porque este ser que trabalhou a vida toda dessa maneira não vai poder ter outra diretriz de gestão universitária, se não esta. Então ele vai reproduzir, agora tentando ampliar, aquilo que lhe foi imputado como correto. Nestes casos, é uma alienação tão grande que é até difícil você avaliar o grau de responsabilidade que as pessoas têm nisso, porque são sucessivas situações que você vai passando meio que automaticamente — e qualquer tipo de contestação que venha a fazer, você entra em conflito com você mesmo, com os seus colegas, com a universidade, com o sistema todo.

Diante disso, a questão que passa pela cabeça das pessoas, imagino eu, é o que fazer dentro desse quadro. A tendência a uma sobrevivência adaptativa é muito grande e até compreensível deste ponto de vista. Com isso você tem essa passividade, que é vista como um modus vivendi apolítico, mas também como uma espécie de democracia natural. O que é democracia aqui? Todo mundo em paz, não briga com ninguém, não briga com o reitor, não briga com o governador, cada um faz o que quer, eu não lhe atrapalho, você não me atrapalha. É uma democracia animal que é vista como convivência institucional, o que é algo bastante complicado.

Revista Adusp. Em 2009, nesse caderninho aqui [Carreira Docente em Debate: http://goo.gl/uKfJFt], ao comentar a reforma da carreira docente em curso, o sr. declarou que a progressão horizontal incrementaria o produtivismo e que os crité- rios utilizados viriam a desmerecer a figura do professor que, afinal de contas, pauta sua atividade pela formação [dos alunos] e não por sua ascensão acadêmica. Agora que a progressão horizontal foi interrompida pela Reitoria, que avalia- ção faz das rodadas realizadas, do processo que aconteceu de fato?

FRANKLIN. Não tenho base documental para entender o processo. Eu continuo achando válido esse comentário que eu fiz do princípio e a isso eu acrescentaria algo mais, que também vale, não como diagnóstico do que foi feito ou não, estou mal informado sobre isso, mas do princí- pio. A progressão horizontal orientada pela produtividade configura desvincular a docência da pesquisa. E aí eu tenho uma convicção muito firme. Se há uma coisa em que, ao longo de toda a carreira universitária, eu fui cada vez mais acreditando, e que hoje em dia não é muito correto de se dizer, é que a figura do universitário é principalmente a figura do professor.

Eu posso até ser injusto com isso, mas eu acho que toda a história universitária existe em função do aluno, do contrário nós teríamos que adotar aquela frase jocosa que alguém proferiu em uma assembleia: a de que “precisamos lutar pela universidade sem classes”. É muito esperta essa frase. Se a razão de ser da universidade é o aluno, o professor imediatamente assume uma função superior ao pesquisador, não em questão de mérito, mas em questão da própria organização da vida universitária.

No meio em que me formei, que é Filosofia, sempre existiu essa vinculação muito forte e essa espécie de subordinação: os livros que as pessoas publicam saem das salas de aula. É uma frase que eu costumo dizer: que os livros que publico sa- íram da sala de aula. Então [defendo] essa maneira de ver a pesquisa: você pesquisa para dar uma aula melhor, não para sair em tal livro. Isso até acontece por um caminho natural, mas você pesquisa para se tornar um professor melhor. E o primeiro destinatário da pesquisa é o aluno. Isso é uma coisa que não é comum a todas as áreas da universidade. O primeiro destinatário de uma pesquisa é o aluno, porque do contrário não faz sentido a figura do professor pesquisador e sua correspondência com o aluno.

Dar aula é uma atividade subvalorizada há muitos anos. Os crité- rios de avaliação já mudaram várias vezes na USP, no país, nos órgãos de fomento, mas o que permanece é sempre essa constante de que aula é subvalorizada. E se você, por acaso, dá preferência a aulas, você valoriza a atividade docente e isso leva a um certo prejuízo da sua pesquisa, você é considerado uma pessoa improdutiva, ou seja: aula não é nada.

É engraçado isso porque, na universidade, a figura do professor deveria ser valorizada. Nós sabemos que o professor é um ente social que as pessoas pensam somente que ele é um sujeito que entra numa sala e fala, ele não faz nada. A universidade que sabe o que é um professor deveria valorizar esta atividade e, no entanto, essa obsessão pela pesquisa prejudica a atividade do professor.

Veja bem, eu não digo que a pesquisa não seja necessária; mas o equilíbrio entre a pesquisa e a docência é essencial para a formação. O pesquisador que se isola dos alunos para melhor pesquisar, ele não deveria estar numa universidade, ele deveria estar num laboratório de rato.

Revista Adusp. Na reforma do Estatuto de 1988, o senhor defendeu que a carreira docente se iniciasse no grau de Mestre, proposta que nascia de uma concepção de universidade bem diversa daquela que hoje é hegemônica. Essa proposta foi derrotada. Que pensa disso hoje?

FRANKLIN. Continuo achando assim. Para a minha geração, a única exigência para você começar a dar aula na universidade era a graduação. Concomitantemente à sua carreira, você fazia a sua atividade docente. Isso era um elemento enriquecedor dos dois lados. O seu trabalho ganhava muito com a experiência docente. O contato com o aluno, as discussões que surgiam faziam com que a progressão do seu trabalho tivesse um outro significado. Você era imbuído, desde o princípio, de que as duas coisas estavam muito vinculadas. E quando era possível falar sobre o seu trabalho, isso acontecia de uma maneira muito interessante, muito gratificante.

A minha proposta foi essa: o Mestre, já que não é mais possível apenas o graduado, concomitantemente ao seu Doutorado, ter essa experiência docente. Isso às vezes ameaça ser reconhecido até pelas agências de fomento, e até pela instituição universitária: o bolsista em doutorado tem que fazer alguma coisa a mais, além de pesquisar. Dá uma aula, um seminário, cuida de um grupo de iniciação científica, ou seja, trabalho didático. Por quê? Porque se reconhece, bem ou mal, que aquilo vai enriquecer a experiência intelectual do sujeito e vai, portanto, beneficiar seu modo de expor o seu trabalho, a sua preocupação em ser entendido, enfim, o valor social do trabalho intelectual, o valor coletivo do trabalho intelectual. Por isso eu tive essa ideia, na época do Estatuto, e continuo achando que a exigência de doutorado equivale [a] — hoje em dia isso não é muito comum — anúncios de emprego pedindo pessoas com experiência no ramo.

A experiência universitária, que é inseparavelmente didática e de pesquisa, só [se] adquire no contato. Vários ex-alunos meus estão com essa insatisfação. Fazem doutorado, pós-doutorado, fazem outro pós-doutorado e chegam aos 40 e poucos anos sem nunca terem visto um aluno. Eles mesmos acabam sentindo um certo incô- modo, porque ou você é um intelectual isolado, uma espécie de escritor, trabalha na sua casa para você mesmo, ou então desistiu da carreira universitária para virar professor.

Na minha avaliação, a exigência de doutorado é contraditória, porque ela faz com que o indivíduo comece a dar aula depois que ele já adquiriu hábitos de narcisismo intelectual. Depois que ele passou anos e anos, sozinho, trabalhando para ele, sem ter que se preocupar, a não ser ocasionalmente, em expor o que está fazendo, em se fazer entender.

A tal experiência que se pretende ele não tem. Pode até ter competência, mas não tem essa experiência global, que é preciso para você enfrentar uma sala de aula. E é o que o Paulo Arantes diz: na medida em que você é encorajado a ficar com você mesmo, investir em você mesmo, responder o que você faz, para depois apresentar uma coisa válida, do ponto de vista do mercado intelectual — você tem que se fechar. Isso é uma coisa complicada porque adquire-se um perfil de ética intelectual que é individualista, narcisista, fechado. Eu acredito que isso vai contra o trabalho intelectual.

O trabalho intelectual é uma coisa que se projeta, quer você queira, quer não, o que você pensa se projeta coletivamente, socialmente. Então, se você não faz isso deliberadamente, se você não trabalha nesse sentido, desde o princípio, o que é a vida intelectual? É difícil imaginar a vida intelectual sendo sozinho, a não ser em casos de genialidade, que são exceções. Mas vida intelectual significa pessoas trabalhando em comunidade, discutindo, trocando ideias.

A questão da experiência é entendida como o doutor formado, porque o doutorado é muito importante, o doutorado é o centro da carreira. No doutorado você faz aquilo que queria fazer, em geral, e depois você vai fazer coisas que decorrem daquilo. Se o camarada, para entrar na universidade, já precisa ter encerrado essa parte, é muito complicado o estímulo que ele vai ter para continuar convivendo, iniciar uma vida universitária.

Daí vem então essa crise que a gente vê, muitas vezes, nos professores mais jovens. Há uma dificuldade, não com o trabalho intelectual, mas uma dificuldade com a vida universitária, e que se reflete na convivência política, e se reflete até nas relações pessoais porque ele não está habituado. Forçar o indivíduo a hábitos de extremo individualismo intelectual, achando que isso é alguma coisa boa para a produtividade, é errado, é um grande equívoco.

Revista Adusp. Chegou a ter notícia da proposta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de contrata- ção de professores para as universidades públicas por meio de Organizações Sociais (OS)?

FRANKLIN. É uma figura de terceirização, ou seja: chegou o momento de terceirizar o professor. “Por que não, se isso parece que dá certo no meio empresarial?” Eu acho complicado nesse sentido e complicado também pela própria ideia de Organização Social, que desde que foi lançada até hoje não está esclarecido o que seja. Desde o momento em que isso começou a aparecer, até hoje, no que vejo, no que leio, nas discussões que acompanho, eu não considero que o conceito de organização social esteja suficientemente esclarecido no que ele é e na sua função.

Desde que se começou a falar no assunto, lembro de a gente se perguntar o que se queria dizer com isso [OS]. Será alguma armadilha? Provavelmente não era, mas não ficou claro, porque tenho a impressão de que os extremos de onde se queria escapar — o estatismo estrito e o liberalismo desvairado — não chegaram a definir bem esse meio, então ficou um ente vago. Apostar nisso eu não acho coisa boa.

Revista Adusp. Professor, tem havido um aumento nos casos de corrupção científica, má conduta, plágios, na USP e em várias instituições. Eventualmente, tem havido punições drásticas, como a do professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto que foi demitido. Esse foi um caso revelado pelo Informativo Adusp, que envolvia até a então reitora em fim de mandato, Suely Vilela. A Fapesp, de maneira polêmica, divulgou recentemente o resultado de algumas sindicâncias. Que pensa dessa situação?

FRANKLIN. Sempre acreditei, para mim é um lugar comum, que quando você tem uma instituição cuja densidade política, do ponto de vista coletivo, é fraca, você tem também indivíduos fracos. A moral individual e a ética institucional estão muito ligadas e uma coisa repercute na outra. É aquela história do Marx: a história lhe faz e você faz a história. Isso vale também para a instituição e o indivíduo.

O enfraquecimento ético-político das instituições é necessariamente o enfraquecimento ético do indivíduo. Então ele passa a ter condutas e comportamentos que são naturalizados como exigências de competitividade. Aquilo que recentemente uma pessoa do mundo corporativo, que foi pega também em uma situação desse tipo, falou de uma maneira muito sincera: “Mas essa é a ética do mercado”.

Tenho a impressão de que a naturalização desse comportamento está em função direta do enfraquecimento político da institui- ção. Pode parecer uma explicação muito geral, mas há uma relação, desde que essa relação seja entendida no sentido que falei, na reciprocidade. Há um certo enfraquecimento da conduta individual, derivado de exigências muito fortes em termos de competitividade. O indivíduo tem que atender de qualquer forma. E você vê que em outras coisas, menos graves, é bastante corriqueiro e aceito. Há muitos truques para que você possa entregar uma tese dentro do prazo estipulado. E são truques mesmo, que não fazem parte do trabalho intelectual. Você lança mão porque, do contrário, você não consegue fazer. Essa situação é um extremo desse processo. A pessoa vê a oportunidade de talvez poder tirar proveito de uma situação, porque ela se sente cobrada na sua produtividade individual, no seu sucesso pessoal. Ela não se sente cobrada em termos de uma ética cidadã, comunitária, coletiva.

Entre esses dois pesos, ele vai para o lado individual e aí acontecem essas coisas. É uma consequência do individualismo extremo e do fato de que o meio universitário não consegue mais formar e manter comunidade, o indivíduo está isolado, o indivíduo não se sente pertencente a uma comunidade. Se é o outro que ele vai prejudicar, não tem problema. Isso é algo complicado porque gera uma atomiza- ção que já acontece no plano social e que tende a acontecer também nisso que deveria ser uma comunidade intelectual. Quer dizer, os laços de ética intelectual não são suficientes para sustentar a integridade do trabalho.

Então começam a acontecer esses casos e há toda uma série de pretextos, de desculpas que pretendem explicar isso. Mas a causa principal é esse rompimento do lastro coletivo, do lastro comunitário ético-político que liga o indivíduo aos outros. Qual é o respeito que tenho pelo outro? São competidores. Eu sempre admirei aquele gíria do cursinho que diz quantos você tem que “matar”. Para entrar em Filosofia, você tem que “matar” dois ou três, para entrar em Publicidade você precisa “matar” 50. Esse palavreado é significativo. Esse individualismo, essa não só despreocupação pelo outro, mas uma certa hostilidade mesmo, isso facilita muito esse tipo de comportamento.

Revista Adusp. O motor disso não é esse produtivismo exacerbado? Essa necessidade de publicar, de atingir os índices?

FRANKLIN. Isso é sobrevivência. Já foi muito comentado o fato de que o indivíduo faz isso com ele mesmo, o indivíduo faz plágio dele próprio, porque não dá para ele escrever tanto quanto ele precisa, então ele plagia a si próprio. Um artigo vira dois, três, quatro e aparece nominalmente como sendo outro. Repetir a si próprio sem preocupação nenhuma, plagiar o outro é apenas a exacerbação disso. É estratégia de sobrevivência e você tem toda razão: isso é motivado pela competitividade desenfreada, que faz com que a produtividade seja um fim em si.

Engraçado isso porque a quantidade de artigos que uma pessoa publica não é demonstração de sua maturidade intelectual. O que a pessoa escreve é meio para atingir um fim. O camarada pode escrever a vida inteira sem parar e não chegar a coisa nenhuma, ou então ele pode escrever um grande livro, viver 80 anos e escrever um grande único livro.

Tem aquele famosa piada de que quando o Einstein veio ao Brasil ele foi recebido pelo Austregésilo de Athayde [escritor pertencente à Academia Brasileira de Letras]. Austregésilo tinha um caderninho onde escrevia toda hora uma palavra. Einstein perguntou por que ele escrevia tanto no caderninho, e ele disse que pensava coisas e, para não perdê-las, escrevia todas as ideias. Austregésilo perguntou se Einstein também não fazia isso. Einstein respondeu que não, porque ele havia tido apenas uma ideia.

Revista Adusp. Para fechar, tem alguma consideração a fazer?

FRANKLIN. Toda vez que a gente conversa, fala ou escreve sobre esses assuntos, existe aí uma ambiguidade porque você é obrigado a fazer um diagnóstico realista da situação, que é necessariamente pessimista. Ao mesmo tempo, você não pode estimular as pessoas a simplesmente se resignarem na situação, porque isso justifica o status quo. A questão é encontrar formas de resistência, mas que preservem uma certa ideia de universidade, principalmente baseada no coletivo e no institucional. Porque muitas vezes a resistência também é narcisista. A resistência ao que o outro quer lhe impor, você não faz em nome de uma instituição que acha que deve ser preservada; faz em seu próprio nome. Isso não é legal.

É preciso que os grupos, o pessoal mais organizado que tem condição de lutar por uma situação melhor, tenha em mente que, se a luta está sendo dada dentro da institui- ção e a partir da instituição, dessa figura institucional, se isso tem valor, então a preservação da instituição é o critério fundamental. Às vezes você luta contra o interesse do outro, em nome do seu próprio; aí não leva a muito longe.

O que precisaria ser identificado novamente é o interesse da instituição, é o vínculo comunitário e o que a universidade deve ser. Houve um tempo em que as pessoas se preocupavam com isso. Essa discussão deveria voltar e se contrapor a todo tipo de decisão imediatista com que a gente é bombardeado, ou seja: diante dessa situação, colocar uma certa configuração institucional e cobrar as pessoas. Perguntar: “Você é fiel a isso? Você, reitor, diretor, vice-reitor, você sabe onde você está? Você sabe o que é isso?”

Por exemplo, a questão do poder. O poder está muito desigualmente distribuído, então como você vai fazer uma redistribuição de poder? As pessoas tendem a raciocinar matematicamente. “Eu vou aqui, você vai ali, eu tomo conta da Graduação, você da Pós-Gradua- ção”. O poder é político e, se você não o entende como político, ele se coloca sempre como mais poder. É o que eu sempre falo: o poder só se mantém porque ele é o desejo de mais poder. Quem tem o poder, quer mais poder. Exercer o poder, o que significa? Obter mais poder. Se você não se contrapõe a isso através de uma distribuição democrática, quer dizer, política do poder, você fica então lutando contra isso. “É você, ou sou eu? Quem vai mandar? O seu grupo ou o meu?”

O interesse individual e grupal tem que ser substituído por uma democracia real, que é uma coisa complicada, talvez não exista no mundo uma democracia real. Mas no ambiente universitário é muito necessário que isso aconteça.

Fonte: Revista Adusp